インタビュー | 2025.8.6 Tue

『香川照之と過ごした、あの青春の日々が、今の僕を形作っている』

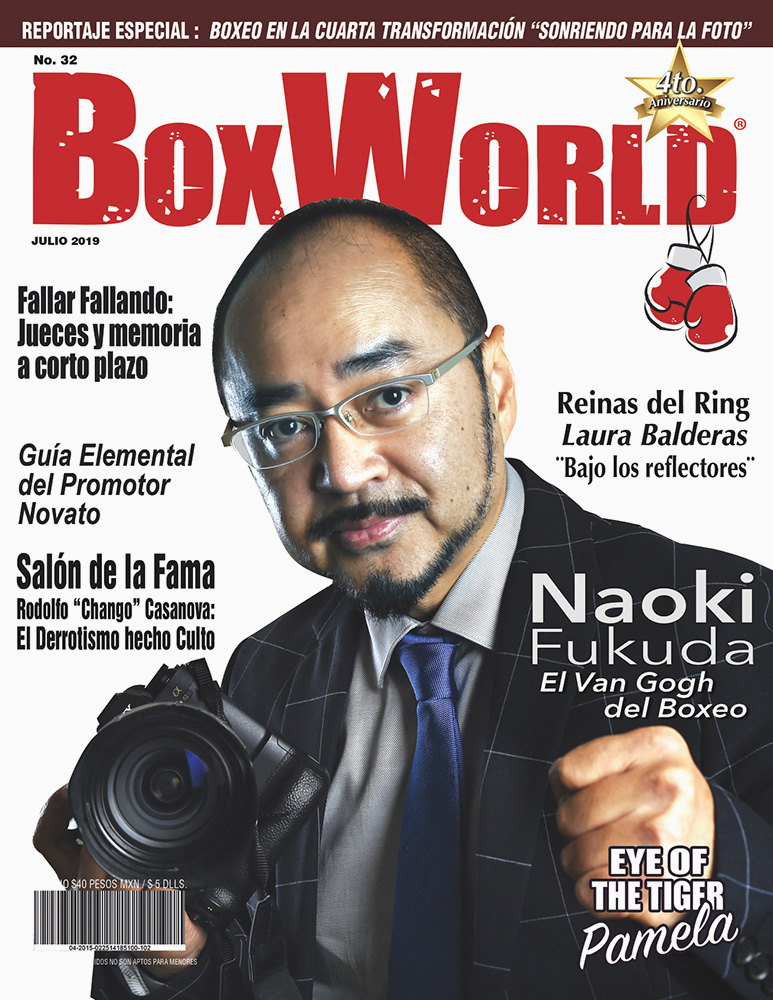

アメリカの有名ボクシング誌「リングマガジン」のメインカメラマンを8年間務め、BWAAフォトアワードでは6年連続入賞、最優秀写真賞を4度受賞。

世界が認めるその腕の裏には、親が作った途方もない負債と、リングサイドを勝ち取るための熾烈な挑戦の日々がありました。

ボクシングへの情熱とカメラへの愛が交差した福田さんのキャリア、そしてSNSや技術の進歩に伴うカメラマンとしての理念について、お話を伺いました。

福田 直樹(ふくだ なおき)

生年月日:1965年7月15日

出身地:東京都

経歴:1988年から「ボクシングマガジン」で執筆し、2001年に渡米してカメラマンへ転向。全米各地で年間約400試合を撮影し「パンチを予見する男」と称される。2008年から8年間「リングマガジン」のメインカメラマンを務め、BWAAフォトアワードで6年連続入賞・最優秀写真賞を4度受賞。2012年にはWBCフォトグラファー・オブ・ザ・イヤーに選出。さらに2024年、ドイツのWBC総会にて『WBCフォトグラファー・オブ・ザ・ディケイド(WBC Photographer of The Decade)』を受賞。日本ボクシングの魅力を世界に発信し続けている。

香川照之に見せた手作りの

ボクシング新聞がライター人生の始まりに

ー今ではボクシングカメラマンとして数多くの試合を撮影されていますが、そもそもボクシングに興味を持ち始めたきっかけは何だったのでしょうか?

福田)最初は小学校低学年の時ですね。あの頃のボクシングは少し前のサッカー日本代表戦みたいな盛り上がりがありました。日本中でボクシングが盛り上がっていて、家では親子三代でテレビを囲んで世界タイトル戦を観ることが当たり前でした。特に、ウィルフレッド・ゴメス選手がロイヤル小林選手に見せた凄みだったり強さに幼心ながら感動し、「海外にはこんな選手もいるんだ」と心を掴まれたことがきっかけで、国外のボクシングに強い興味を持ちましたね。

ーカメラを始められたのも子供の頃からだと伺いました。カメラとの出会いを教えていただけますか。

福田)小学校低学年の頃、祖父が一眼レフカメラを持っていて、ペンタックスという機種を使っていました。当時祖父は写真を趣味にしていて、僕もそれを譲り受けて遊びながら写真を撮っていました。家族ぐるみでカメラに触れていた環境があったことは、とても幸運だったと思います。ボクシングにも興味を持ち始めていた時期だったので、ボクシング写真の魅力に自然と惹かれていきました。

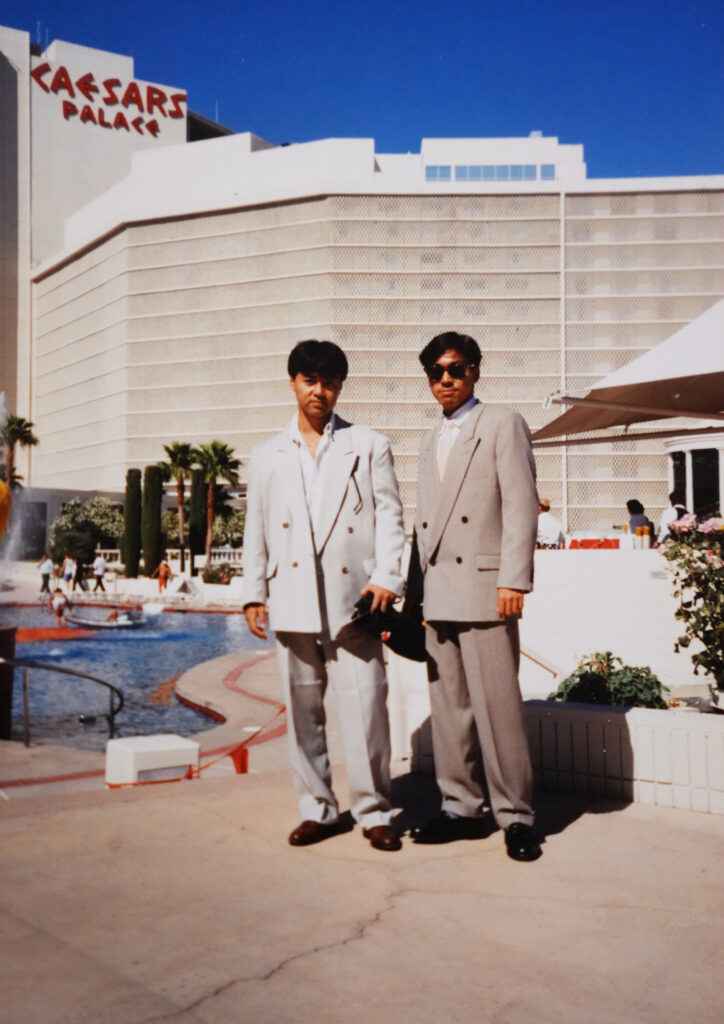

(中央右から2人目が福田さん、その左で壺を抱えているのが香川さん)

ーボクシングにハマったのとカメラを始めたのはほぼ同時期だったんですね。とても運命的な出会いだと思いますが、その後の青春時代にはどのようにボクシングが関わっていきましたか?

福田)特にハマったのは、中学時代。俳優の香川照之とはその頃からの親友で、彼と一緒にボクシングに夢中になりました。香川とは、小学校から高校までの同級生ですが、中学校一年生でクラスが一緒になり、それからずっとボクシングの話をしていましたね。当時は使えるお金も限られてましたから2人で2時間も本屋で立ち読みしながら、写真を見てあーだこーだ話をしていましたね。写真を見ることが唯一、ボクシングを感じられる手段でしたから。もちろん動画なんてその当時はほとんど手に入らなかったので、写真と記事を読んでどんな試合だったのか想像して楽しんでいました。

ーボクシングを語り合える友達がいたことは、幸運でしたね。香川照之さんとは、どんなボクシングの思い出がありますか?

福田)本当に、香川みたいな友達がいたことは運が良かったです。あの当時は映像が本当に貴重でしたから、たまに香川がボクシングのビデオを取り寄せて、家で「ボクシング鑑賞合宿」をしていました。お互いに何回も同じ試合を見てスローモーションにしたり、パンチの瞬間や選手の目線、タイミングをチェックして楽しんでいました。あとはパンチが当たった瞬間を2人でどっちが綺麗に停止出来るかなんて遊びもしてましたね。昔のビデオはポーズボタンを押したちょっと後に止まるんですよ。今思えばあの頃の遊びが今の写真を撮るタイミングに繋がるのかもしれないですね。香川も今では立派な俳優として活躍しているし、あの頃一緒に過ごしたボクシングへの情熱が、今の僕たちの仕事にも影響を与えていると思っています。

ー学生時代はボクシングオタクだったんですね。1日の中でどのぐらいボクシングのことを考えていましたか?

福田)もう四六時中考えてました。授業中も先生の性格から、ボクサーだったらこういうボクサーだろうなとか考えてましたから(笑) 例えば、ある先生は、一発でグッと決めるタイプ。言いたいことを一言でバシッと言うタイプですね。逆に、細かく説明していく先生は、ボクサーが相手の隙をじっくり探しながら攻撃を仕掛けるタイプに似ていると思いました。そんなことを考えながら、授業中に先生をボクサーに例えて、どのスタイルが一番効率的なんだろうとよく思っていました。

ー想像力豊かでしたね(笑) 学生時代に手書きの新聞を作っていたとお聞きしましたが、その頃のエピソードを教えてください。

福田)当初、読者はクラスの友達で、10人ほどいました。その新聞にはボクシングに関する情報や、選手の分析、試合の予想などを書いて、みんなに読んでもらっていました。でも、だんだん読者は減っていき、最終的には香川だけになりました(笑) 香川が熱心に読んでくれていたので、気づけば彼のために記事を書いているような感じになっていました。

当時、ボクシングについて話す相手は香川しかいなかったので、彼のために記事を書くことが次第に楽しくなり、その経験が今のライティングに繋がったと思います。ボクシングへの情熱を深める中で、文章でその思いを伝えることが自然と自分の中に芽生えたんです。今振り返ると、あの頃の手書き新聞が、ライターとしての第一歩だったんだなと思います。

ーボクシングへの熱意が非常に高かった青春時代を過ごされたと思いますが、その中で実際にボクシングを選手としてやりたいと思うことはなかったのでしょうか?

福田)高校時代にはボクシングジムに通いましたが、実はあまり続きませんでした(笑) 学校がボクシングをするには向いていない環境だったので、こっそりジムに通って練習はしていましたが、根性が足りなかったのでなかなか強くならず、結局フェードアウトしてしまいました。それでも、ボクシングに関わる仕事がしたいという思いはずっと持ち続けていました。

実際、ボクシングに本格的に関わるようになったのは、大学時代にベースボールマガジン社が発行する「ボクシングマガジン」の編集部でアルバイトを始めた時です。ここから、ライターとしてボクシングに携わる道が開けました。

10億円の借金を返済し、

カメラマンを目指してアメリカへ

ー入社されてから文字でボクシングを伝えるだけでなく、写真を使って表現しようと思った背景にはどんな思いがあったのでしょうか?

福田)当時入社してから僕が特に注目していたのは、中南米の選手たちでした。メキシコやプエルトリコの選手たちには独特のリズムや様式美があり、そうした選手たちに魅力を感じて、ホープ選手を紹介するコーナーも担当していました。学生時代からボクシングのライターというよりカメラマンになりたかったのですが、その頃から、ボクシングを文字で伝えるだけでなく、写真を使ってもっとダイレクトに伝える方法を本気で考え始めたんです。ただベースボールマガジン社には写真だけの部署があったのでなかなかカメラを持つことが出来なかった。

ライターとしての活動を続ける一方で、やはりどうしてもボクシングの写真を撮りたくて、カメラマンを目指すことを決意しました。

ー福田さんがアメリカに行く決意を固めた背景にはカメラマンになるという以外にも何かあったのでしょうか?

福田)実は、その頃、浪費家の親が作った負債の問題がきっかけで新しい道を模索し始めていました。親が元金だけで10億程度の膨大な負債を作り、私に責任を擦り付けて逃げてしまったことでその影響を受けることになったんです。少しずつ返済はしていって、残り3億ぐらいの時に祖父が他界。その祖父が持っていた財産と資産を手放し、完済はしたのですが、自分の中で住む場所も含めて全てを失ってしまったという思いがあり、環境を変えるためにアメリカに行こうと決めました。

ーアメリカに移住された背景にはカメラマンを目指す事と家庭の問題があったんですね。実際アメリカに住まれていかがでしたか?

福田)生活は、思っていた以上に快適でした。物価が安く、街中は落ち着いていて、郊外に出ると清潔な街並みが広がっていて非常に住みやすかったです。ホームシックにはならなかったし、好きなボクシングはいつも見れるし、物理的な環境がすごく自分に合っていました。

ーアメリカでの生活をスタートさせた後、カメラマンとしてのキャリアをどのように始めましたか?

福田)最初は小規模な興行から始めましたが、最初のうちは、まったく相手にされないことも多かったです。それでも、撮影した写真をプロモーターに見せて、少しずつ「この写真はいい」と評価されるようになりました。最終的に、運にも恵まれ※1 「MGMグランド」での大規模な試合の撮影を任せてもらえるようになったときは、非常に嬉しかった半面、緊張も増しました。

※1:MGMグランドは、ラスベガスの有名なカジノ・ホテルで、数々のボクシング名試合が行われた歴史的な場所

ーアメリカでの生活において、コミュニケーションで苦労したエピソードについてお聞きしたいのですが、どうでしたか?

福田)実は、アメリカに行った当初は英語をほとんど学んでいなくて、思ったよりも苦労しました。小中高、大学まで全部フランス語の学校に通っていたので、英語はほとんど勉強していなかったんです。そのため、最初は全く話せませんでした。でも妻や娘は英語をどんどん覚えていって、気づけば娘の方が英語が上手になっていました。だから娘に教えてもらったり助けてもらうことが多かったですね(笑)

ー子供の頃から外国語に触れていると身につくのが早かったりしますよね。また、アメリカでは年間400試合を撮影されていたとお聞きしましたが、そのスケジュールについてはどのようにこなしていたのでしょうか?

福田)週末の試合が終わったら、すぐに次の試合に向けて準備を始めるというスケジュールでした。もちろん、家に帰って休む暇もないわけではありませんでしたが、ほぼ毎週全米の様々な場所を飛び回り、撮影し続けていました。そういう意味では、アメリカのボクシング環境は非常に活気にあふれていて、常にどこかで世界戦が行われているということが、カメラマンとしての仕事を続ける原動力にもなっていましたね。

ーその当時、日本人としてアメリカで活動する中で、反発を受けたり、仕事がしにくい状況に直面したことはありましたか?

福田)最初、アメリカで撮影を始めた頃は、確かに差別的な扱いもありました。僕ともう一人の東洋人のカメラマンが、リングに上がったり試合を撮るためにリングサイドに入ると、他のカメラマンたちからは少し冷ややかな視線を浴びることもありました。実際に、試合の撮影中に、僕たちだけ引きずり降ろされたりすることもありました。

それでも、最初は差別的な扱いを受けていたとしても、撮った写真が評価されるようになると、だんだんとその状況は変わっていきました。写真の質が認められることで、少しずつポジションを確保できるようになり、最終的には※2「リングマガジン」のメインカメラマンとしてのポジションを得ることができました。それまでの経験は、まさに実力主義の世界だったということを実感させられましたね。

※2:アメリカ合衆国で発行されているボクシング専門の月刊誌。ボクシング界では非常に権威のあるメディア。

ー日本のカメラマンとアメリカのカメラマンの違いを感じることは現場でありましたか?

福田)アメリカのカメラマンは個性が強くて、みんなそれぞれ“カラーギャング”みたいな感じで、自分の色を決めていましたね(笑) たとえば、黄色いシャツばかり着ている人は黄色、青い帽子をかぶっている人は青など、色で自分を表現していて、半分冗談で、半分本気で他のカメラマンが自分のカラーを着ていると「俺のカラー着るな」みたいな感じで言っていましたね。そうやって自分のスタイルや存在感を確立している印象がありました。地位や発言力も強く、カメラマンとしての自己主張がはっきりしているのが特徴でした。

ーリングサイドの位置を確保するのはとても狭き門とのことですが、リングサイドの席はどのように獲得するのでしょうか?

福田)リングサイドの席は物理的に約12席しかありません。主にプロモーター、テレビ局、選手陣営の代表、主要なスポーツメディア(AP、ロイター、ゲッティイメージズ、スポーツイラストレイテッドなど)、そして地元新聞社が割り当てられています。たとえば大きな試合では、100人以上のカメラマンや関係者がこの数少ない席を求めて争います。毎週末、入れるかどうかが試験の合否発表のような緊張感を伴うほどです。

初めのうちは入れる回数は10回のうち1回ほどでした。特にビッグマッチでリングサイドの席を確保することは、実力と信頼を得て初めて許される特権のようなものです。また、リングサイドの席は一度決まると試合終了まで動けず、隣のカメラマンやジャッジの視界を遮らない、カメラをロープに近づけ過ぎない等、他にも厳しいルールがたくさんあるため、現場はまさに戦いでした。

一度、選手にカメラをぶつけてしまったカメラマンが即座にセキュリティの人間に退場させられる所も見たことがあります。その場合はもうリングサイドには戻れないので、大変なペナルティです。リングサイドでの撮影は、技術だけでなくマナーとルールの順守が何より重要です。

ー福田さんは運の使い方にゲン担ぎ的な面があるとのことですが、運を引き寄せるために実際にどのような行動を取っているのでしょうか?

福田)ボクシングの試合におけるシャッターチャンスには運がかなり関係してきます。運を引き寄せるためには、試合前にわざと運が悪いことがあった方がいいと勝手に感じています。これは完全にゲン担ぎのようなものですけど、運が悪いことが続くと、それが逆に試合の撮影では好転するような気がしていました。

運を意図的に悪くするというわけではなく、そうした小さな不運を積み重ねてから試合に臨むと、結果的に良い方向に物事が進む気がするという感じです。どんな状況でも集中してこれ以上ないほどの準備をして臨むことが一番だと実感しています。

あとは試合前の負の要素をより引き寄せるために稲川淳二さんの怪談話を聞いたりして運をコントロールしたつもりになっていました(笑)

50歳を節目に、

新たなキャリアを日本で求めて

ーアメリカから帰国された理由についてお伺いします。どのような経緯で帰国を決意されたのでしょうか?

福田)とても幸せなことですが、一番は米国ボクシング界での自分の目標を全て達成したと感じたことです。夢に見ていたリングマガジンのメインカメラマンとして活躍できたことや、色々な賞をいただき評価されるようになったことには本当に満足しています。ですが、同時に、アメリカのボクシング界におけるカリスマ的な選手がもうすぐいなくなることや、ボクシングの時代の流れが変わることを感じていました。メイウェザーとパッキャオの世紀の一戦がアメリカ黄金時代の最後だったと思います。もちろんゴロフキンだったり強い選手はいますが、市場としてのアメリカ一強が終わりボクシング界が変化していく時期だと感じました。

それに加えて、50歳を迎えたことで、今後の自分のキャリアや人生に対して、新たな刺激を求めるようになりました。そのタイミングで、日本のボクシングをもっと世界に発信したいという気持ちが芽生えました。米国での実績を活かし、日本の選手の写真を自分のクレジットで海外にもっと広めることが自分の次の使命だと感じました。

『WBCフォトグラファー・オブ・ザ・ディケイド』を受賞

ー帰国後、日本のボクシング選手を撮影した際、特に印象深かった出来事について教えていただけますか?

福田)ちょうどその頃、井上尚弥選手が台頭してきて、日本人選手として初めてリングマガジンの表紙に登場したんです。僕もその写真を撮らせていただき、その表紙に自分の写真が使われたことは、本当に感慨深かったですね。

井上選手の活躍が、リングマガジンやボクシングニュースの表紙に日本人選手の写真を載せるという帰国時の目標を達成するきっかけになりました。これまで、リングマガジンで日本人選手の写真が使われたことはなかったので、それが実現した時は、帰国して本当に良かったと思いました。そして、その後も日本のトップ選手たちの写真を、世界に向けて発信していくことができるようになりました。

ー現在は日本の軽量級選手が世界の舞台で活躍しています。この現状をどのように見ていますか?

福田)実は、帰国したタイミングで日本の軽量級選手が急激に注目されるようになってきたんです。これも運がよかったと思ってます。井上尚弥選手がその代表例ですが、それだけでなく、日本の軽量級選手たちがボクシングシーンの中心で活躍し始めたことは本当に嬉しい出来事でした。

これは本当に素晴らしいことだし、帰国してから日本のビッグイベントを撮影できる機会を得て、改めてボクシングの魅力を世界に発信できることに誇りを感じました。

動画が主流の時代、写真はインパクトを残すことが必要

ー少し話は変わりますが、福田さんはSNSについてどのようにお考えですか?SNSの発展により、写真の見られ方や使われ方が変わったと感じていますが、いかがでしょうか?

福田)SNSの普及によって、ボクシングをはじめとするスポーツの写真が、一般の人々にも簡単に広まるようになりました。今ではプロのカメラマンだけでなく、一般のユーザーが自分のアカウントに写真を投稿したり、反応したりする時代になっています。僕としては、多くの人に見てもらう機会が増えたのはすごく嬉しいですね。自分の写真を多くの人に見てもらえて、ボクシングの魅力を広める手助けができるなら、それ以上のことはないと思います。

ーSNSと同様に、カメラ機材や編集ソフトの進化も驚くほど速いペースで進んでいます。カメラマンとして、機材や技術の進化についてどのようにお考えですか?

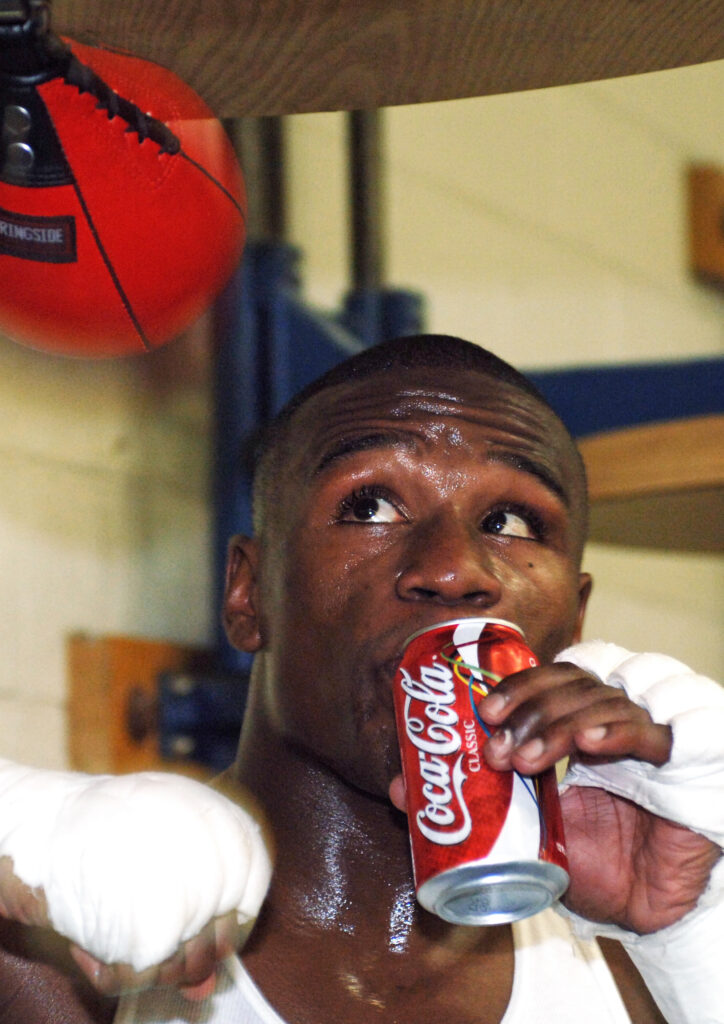

福田)カメラマンにとって、最新の機材を使いこなすことは非常に重要です。特に、ボクシングのように瞬間的な動きを捉えるスポーツでは、最新技術が大前提の時代になっています。僕も常に最新の機材を取り入れて、撮影に挑んでいます。例えば、今はソニーの最新機材を使っていて、それによって撮影のクオリティも一層向上しました。

アメリカにいた時、フィルム時代のカメラマンたちは最新のデジタル機材に追いつけず、時代遅れになっていくのを近くで見ていました。それを見て、僕はデジタル化が進んだ時期からその変化を受け入れ、最新の機材を取り入れてきました。今ではシャッタースピードや画質、色の再現性が格段に良くなっていて、これらがボクシングの瞬間をよりリアルに捉えるためには不可欠です。

僕がアメリカにいた時も、カメラの技術や機材の進化について学ぶことが多かったですし、その時から最新技術を追い求めることが自分の役割だと思っています。機材の差が出ると、撮れる写真のクオリティも大きく変わるので、常に最新のものを使いこなすことがリングサイドにいるカメラマンとしての義務だと思っています。

ー現代のメディア環境において、写真が持つ役割についてどうお考えですか?

福田)動画が主流の時代なので写真は動画を超えるようなインパクトが必要です。動画は瞬間の流れを捉えることができますが、写真にはその瞬間を凝縮して伝える力があります。特にボクシングのようなスポーツでは、一瞬の表情や動きが全てを物語ることも多く、1枚の写真が伝えるものは動画よりも深く、強く残ります。だからこそ、動画が主流になる中でも、写真にはそれ以上のインパクトを与える必要があると思っています。

ボクシングはスピード感と迫力が求められるスポーツですから、カメラマンとしてその瞬間を切り取ることが一番大事です。動画ではどうしても流れてしまうような細かいディテールや感情を、写真で表現できることが大きな強みだと思っています。それが、見る人に強い印象を残し、心に響くものを作るためのポイントだと感じています。

ースポーツが好きでスポーツカメラマンを目指してみたいという方もいらっしゃるかと思います。カメラマンになるためにはどうすればいいのでしょうか? 若い方々にアドバイスをいただけますか。

福田)カメラマンとして成功するためには、まずは“撮り続ける”ことが大事です。アメリカだと厳しくて出来ないのですが、日本では観客席からでもボクシングの写真を撮ることができる場合もあります。なので、まずはチャンスを見つけて、どんどん撮ってSNSなどで発信していけば、メディアの目に留まる可能性もあります。

あとは、機材や技術の進化に遅れを取らないように、最新のものを追い求める姿勢が重要です。そして毎回の撮影で、試行錯誤を繰り返しながら少しずつ技術を向上させていかなければなりません。それを積み重ねることで、メディアや編集者の目に留まるチャンスが生まれます。

また、スポーツ全般そうですが、その競技を深く理解し、選手の動きや試合の流れを予測しながら撮影することが求められます。写真を撮るだけでなく、そのスポーツに対する深い理解と観察力も必要ですね。なのでたくさん試合を見て欲しいなと思います。

ー多くのメッセージありがとうございます。最後にお聞きしたいのですが福田さんにとって、プロフェッショナルとはどういうものでしょうか?

福田)大きく3つありますが、まずは決して手を抜かないことだと思います。どんなに小さな試合でも、どんなに重要ではないと感じても、全力を尽くして撮ることが大事です。僕は、リングサイドから全ての試合を撮り続けていますが、どんな試合でも同じように気を抜かずに向き合っています。

2つ目はプロとして大事なのは“汎用性”です。どこに出しても違和感なく使える写真を撮ること。そして、クライアントや依頼主からの注文にきっちり応えることも大切です。要求された写真を撮るのはもちろんですが、さらにその上を行くインパクトのある写真を提供できることがプロフェッショナルの条件だと思っています。

3つ目は、同業者や選手・関係者への“マナー”を守ることです。ボクシングという命がけのスポーツを撮影する際には、選手へのリスペクトが必要ですし、カメラマンとして現場で周りの人に迷惑をかけないことが基本です。写真が良ければ、それだけで評価されることもありますが、その良い写真を撮るための環境や関係者との調和があってこそ、素晴らしい結果が生まれるんだと感じています。

ー多大な経験と知識を話していただきありがとうございます。今後のご活躍を期待しております。

編集後記:インタビュー中、福田さんは終始優しい口調で話され、ふとした瞬間には童心に戻ったような目で学生時代の思い出を振り返られる姿がとても印象的でした。インタビューの中では運について語られる場面が幾つかありましたが、その運を引き寄せたのも、揺るぎないボクシング愛が土台にあってのことだと強く感じます。私自身、普段は運をあまり意識せずに生きてきましたが、これからは、あの経験も運命の一部だったのかもしれないと振り返る瞬間を大切にしたいと思いました。(RDX Japan編集部)

インタビュアー 上村隆介