インタビュー | 2025.6.17 Tue

『選手の生命を守り、公正な“スポーツとして”のボディビル大会を運営する』

そう語るのは、RDX JAPANがスポンサーを務めるフィットネスコンテスト〈ANNBBF〉の理事・井上大輔さんと、同大会の事務局スタッフ・金澤さん。

ANNBBFでは、尿検査に加え、ポリグラフ(嘘発見器)検査も導入。全選手がドーピング検査を受ける体制を整え、公正かつ安全な大会運営を徹底している。

今回は、ANNBBFが掲げる理念、そしてドーピングが蔓延する現在の競技環境について、率直に語っていただいた。

井上 大輔(いのうえ だいすけ)

生年月日:1972年4月22日

出身地:兵庫県神戸市

所属:ANNBBF理事

経歴:有限会社Trem CEO

NPO法人日本ファンクショナルトレーニング協会理事長

2006-2010年NBBF全日本選手権トップ10

金澤 陸(かなざわ りく)

生年月日:2001年1月17日

出身地:兵庫県

所属:ANNBBF大会事務局

経歴:専門学校卒業後、パーソナルトレーナーおよび鍼灸師としてキャリアを開始。トレーニング指導および施術を通じて、スポーツにおける倫理と公正性の重要性を強く認識し、アンチドーピングの啓発活動にも積極的に取り組んでおります。

“フェア”を守るために。

ANNBBFが挑むドーピング問題

-今回は、RDX JAPANがスポンサーとしてご協力させていただくご縁から、インタビューの機会をいただきました。まずは、ANNBBFを立ち上げるに至った経緯についてお聞かせください。

金澤)一番の目的は、”正しいフィットネス”を広げていくことでした。今のボディビル業界には薬物使用による身体作りが横行していて、それがスタンダードになりつつある。それに対して強く疑問を持っていました。ANNBBFを立ち上げたのは、アンチドーピングの啓蒙活動の一環でもあり、選手の命を守るためでもあります。競技としてのボディビルをきちんとスポーツの文脈で成立させるには、ナチュラルであることは絶対条件だと考えました。

- あえて“ナチュラル”にこだわるのは、どんな背景や問題意識からですか?

金澤)ドーピングは今、世界的な社会問題になっています。選手たちも、不透明な検査体制の中で不安を抱えているケースが多い。アメリカでは、ドーピングの蔓延が原因で37〜40歳の選手が心臓発作などで亡くなる事例が後を絶ちません。筋肉増強剤は骨格筋だけでなく、心臓の筋肉まで肥大させ、動脈硬化や心疾患を引き起こす。さらに、ホルモンバランスの崩壊によって精神的な疾患にもつながる。

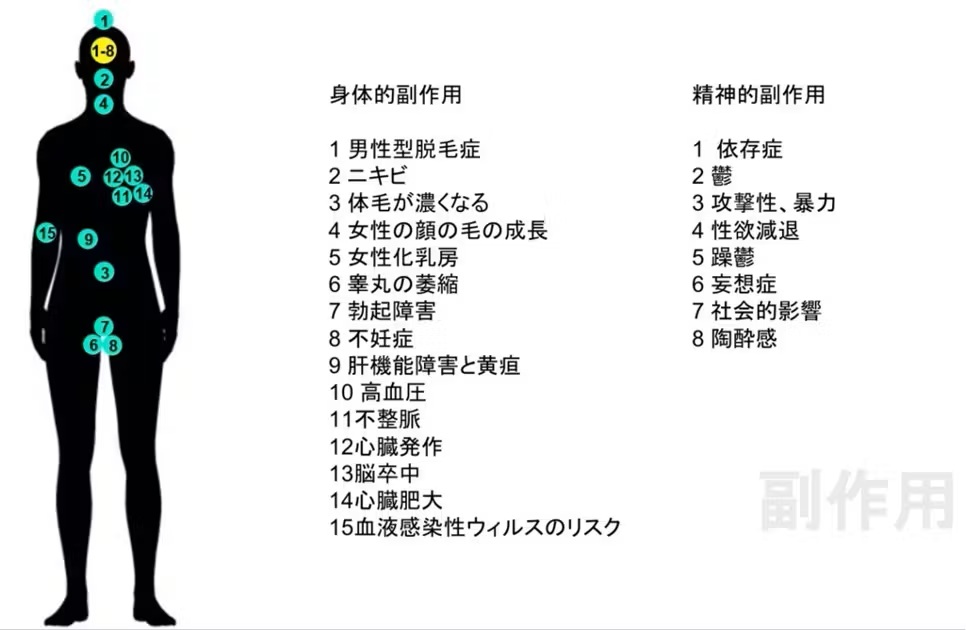

-実際にドーピングをすると、体にはどのような症状や副作用が現れるのでしょうか?

金澤)具体的な症状としては、心臓肥大による心不全や不整脈、血圧の異常上昇、肝機能障害、また精神面では攻撃性の増加や鬱症状、依存症などが挙げられます。若い選手でも動悸や不眠、無気力といった副作用を抱えながら競技を続けているケースも少なくありません。これらは一過性のものではなく、将来の健康を大きく損なうリスクを伴います。

井上)日本でも、いまはまだ表面化していないだけで、いずれ同じ道をたどる可能性がある。だからこそ、僕たちは100%ナチュラルを掲げ、その価値を伝え続けていきたいと思っています。

-日本では、ドーピングに関してどんな取り組みが行われているのでしょうか?

井上)アメリカでは1990年にドーピング薬物が規制対象となりましたが、それでも摘発が追いつかず、問題は今も続いています。日本では制度整備が遅れており、議論はあるものの実効性のある対策には至っていません。ですが、放置すればアメリカと同様の健康被害が広がるのは時間の問題だと考えています。

日本国内でも日本アンチ・ドーピング機構(Japan Anti-Doping Agency、以下「JADA」)が中心となり、スポーツ庁の支援のもと、徐々に取り組みが進められています。主要大会での抜き打ち検査や、中高生を対象とした教材や講演などの啓発活動がその一例です。ただし、これらは一部の競技に限られており、民間大会やアマチュアレベルでは体制が十分とは言えません。

根本的な問題は、薬物を取り締まる側と、それを売る側のバランスです。薬物を作る側は儲かるので進化し続けますが、検査や取り締まり側はビジネスにならない。いたちごっこの状態で、制度化には政治の意志が必要です。

-ドーピングが蔓延している現状がある中で、ANNBBFではどのように検査を実施しているのでしょうか?

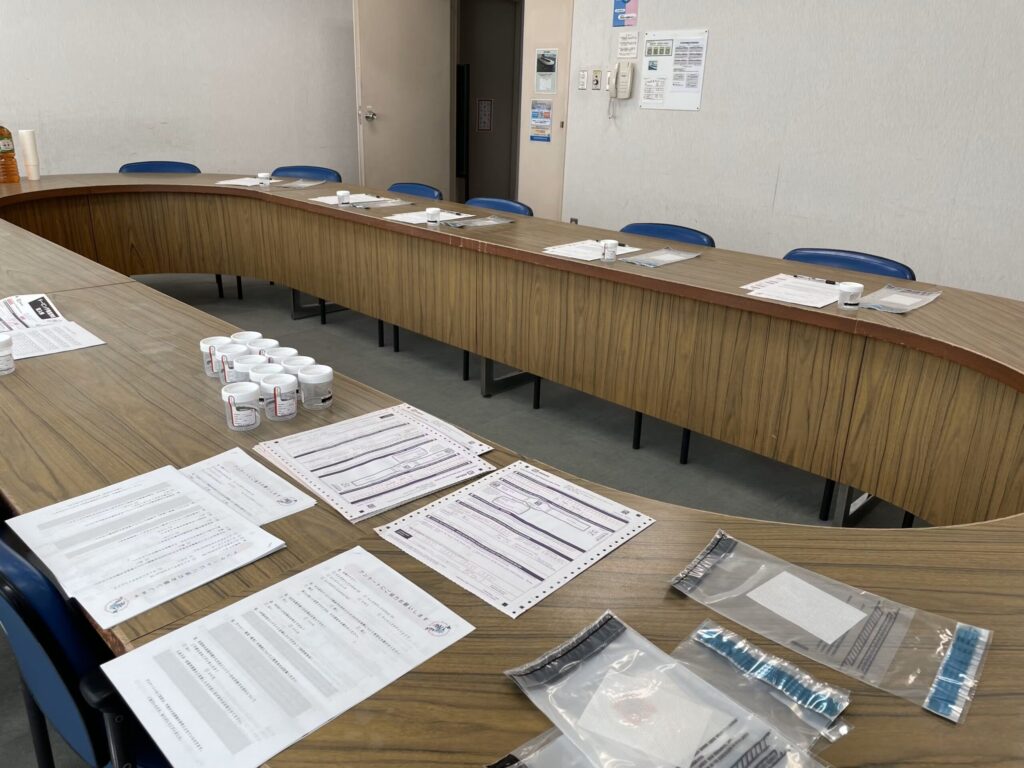

井上)当連盟では、尿検査とポリグラフ(嘘発見器)の2段階検査を導入しています。尿検査では現在進行形の薬物使用をチェックし、ポリグラフでは過去10年以内の使用歴についても確認できます。これは、アフィリエイト契約を結んでいるWNBF(世界ナチュラルボディビル連盟)の国際基準に準拠した方法です。

ただし、これらの検査にはかなりの費用がかかります。ポリグラフ検査は1回あたり約3万円、尿検査は外部機関への委託で1万〜2万円程度。選手一人あたり最低でも4〜5万円のコストが発生します。したがって、十分な検査を継続的に行うためには相当な財源が必要であり、多くの団体がこの水準の検査体制を導入できないのが現実です。

を測定して嘘を見抜く仕組み

-検査体制を整えるには、相当なコストがかかると思いますが、団体や選手にとって負担は大きくないのでしょうか?

井上)特にポリグラフ検査は、通常のドーピング検査では見逃されがちな過去の使用歴や、意図しない摂取なども問診を通じて拾い上げることができます。日本ではあまり馴染みがない手法ですが、これを導入することでフェイクナチュラルを限りなく排除できます。

-厳格な検査制度に対して、実際に出場する選手たちの反応はどうですか?

井上)率直に言うと、選手の反応はさまざまです。中には「怖くて出場できない」という声もありますし、iHerbなどで購入したサプリメントに混入していたらどうしようと不安を口にする選手もいます。ただ、それでも「ナチュラルを証明できる場所がほしかった」という声を聞くと、やってきて良かったと思えますね。

そもそも、今のボディビル界では”ナチュラル”であることが価値として見なされていない傾向があります。スポーツとしてではなく多くの選手がSNS映えやビジネス目的で競技をしていて、公正さを求める声が少ないのが実情です。だからこそ、ANNBBFのような場が必要だと確信しています。

検体はアメリカのラボで分析を行う

ナチュラルを貫くために、

乗り越えるべき課題とは?

-ナチュラルな競技の場を維持する上で、今後の課題は何だと考えていますか?

井上)やはり一番の課題は、“情報格差”と“継続的な検査体制の維持”です。ドーピング薬物は日々進化していて、海外の通販サイトでは新薬の情報が飛び交っている。一方で、検査側は予算も人手も限られていて、後手に回ってしまう。その中で我々ができるのは、まず薬物リストを毎年更新して選手に公開し、抑止力を高めること。そして、どの物質を検査しているのかを明示することで、“フェイクナチュラル”の排除につなげていきたい。

薬物に手を出す選手の多くは、そもそも自分が摂取しているものが何なのかを理解していないケースもあります。トレーナーから勧められて飲んでいたサプリが実はドーピングに引っかかるものである可能性もある。ですから今後は、選手のドーピングリテラシーを高めるような教育も並行して行っていきたいと思います。

-JADAと連携を深めていくうえで、現状どのような点が課題と感じられていますか?

井上)JADAは「一競技一団体」という原則を掲げており、日本ではJBBF(公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟)さんがそのポジションにあるため、ANNBBFは原則として加盟できません。そのため、私たちは独自にWNBFの国際基準に基づく検査体制を整えています。JADAに加盟できない=公正な検査ができない、という誤解もあるのですが、むしろ私たちの方が筋力増強剤など、ボディビルに特化した薬物を絞って検査できる分、精度と抑止力を高く保つことができています。

- 検査対象薬物リストをあえて公開しているのは、どんな背景や目的があるのでしょうか?

井上)透明性と抑止力の両立ですね。私たちはどの薬物を対象にしているのかをすべて開示しています。これにより、選手は「何を摂取してはいけないか」を正しく理解できるし、逆に“抜け道”を使ってごまかそうとする人を排除しやすくなります。一方で、多くの団体では薬物リストが非公開か、非常に簡略化されているため、結局「どこまで検査されるのか」が曖昧になりがちなんです。

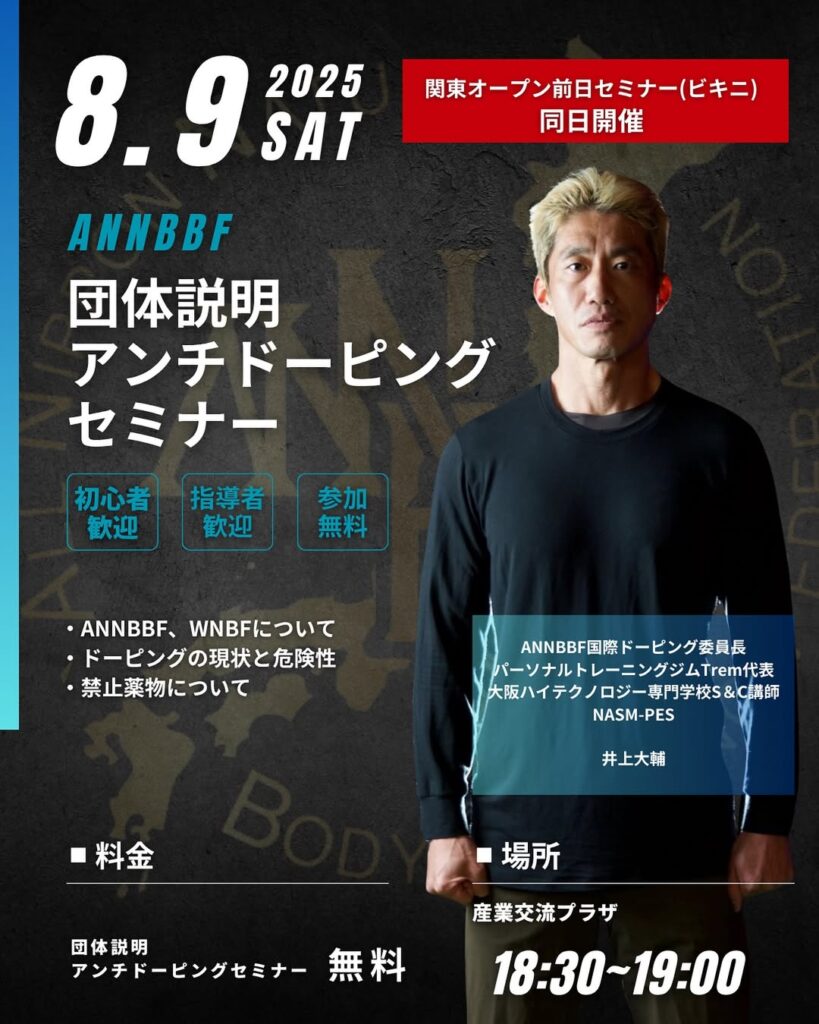

- ドーピングに関する選手への教育や啓発は、どのような形で実施されていますか?

井上)大会前に配布している冊子やWeb上での告知に加え、セミナーも定期的に行っています。副作用や依存症の怖さ、ドーピングの倫理的問題などをしっかり伝えることで、選手自身が「なぜドーピングをしないのか」を自分の中で納得してからステージに立てるようにしています。

私たちは検査する団体であると同時に、“教育機関”でもあるべきだと思っています。今後は高校や大学、トレーニングジムとの連携なども視野に入れ、ドーピングをしないカルチャーを作っていきたいです。

-他団体との関係性をどう捉えていますか?

井上)もちろん対立する意図は全くありません。目的が違うだけだと思っています。私たちは「100%ナチュラルであること」に価値を置いていますし、そうでない大会を否定するつもりはありません。ただ、「ナチュラルで戦いたい人が安心して出られる場所」をなくしたくないんです。

ただ、明確にしておきたいのは、私たちは“ナチュラルであることを証明する”ために時間とお金をかけています。検査をすり抜けるような人を容認すれば、ナチュラルアスリートの価値が崩れてしまう。その点は譲れませんね。

-ドーピングによって競技の安全性や公平性が“チキンレース化”しているという懸念がありますが、実際の現場ではどう感じていますか?

井上)ステロイドやホルモン剤には“容量依存性”があるので、使えば使うほど効果が出る。結果的に、隣の選手よりも多く使おうという「薬の競争」になってしまうんです。スポーツではなくなり、命を削る勝負になる。これは、競技の倫理性だけでなく、選手の将来をも奪ってしまう構造です。

最も怖いのは「練習では勝てない」と思わせてしまうこと。本来なら努力や工夫で追いつける競技のはずが、“薬を使わないと勝てない”という絶望感を生む。それはスポーツマンシップの死といっても過言ではありません。

-ANNBBFが掲げる「競技の持続可能性」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

井上)選手の健康、安全、公正な環境を守ることが、競技の未来を守ることだと考えています。短期的な結果よりも、長く続けられるフィットネスカルチャーを育てたい。ナチュラル競技は決して派手さでは勝てないかもしれませんが、本質では負けていないという自負があります。

「ドーピングしていない」だけでなく、「ドーピングを知らなくても済む」世界をつくる。それが私たちの描く持続可能なボディビルの姿です。

- 最後に、ANNBBFとしての今後の展望と理想の大会像を教えてください。

井上)大会を大きくしていくよりも、“正々堂々と戦える場所を守る”ことに重点を置いています。ナチュラルで戦いたいと願う選手が、安心して競技できる場を維持し続けることが私たちの使命です。加えて、台湾やマレーシアなどナチュラル競技が盛んな国々とも連携しながら、世界に通用するナチュラルアスリートを日本から輩出していきたいです。

理想は、選手全員が“なぜドーピングがいけないのか”を理解し、スポーツマンシップに則って競技に向き合う大会。その文化が根付き、「ナチュラルであること」が称賛される社会をつくっていきたいですね。

-今回のインタビューを通して、ドーピングの実態と、それに立ち向かうANNBBFの姿勢がよく伝わってきました。お二方とも、貴重なお話をありがとうございました。

編集後記:「ドーピング」という言葉自体は知っていても、それが具体的にどのようなものなのか、正直よく分かっていませんでした。今回のインタビューを通して、改めてその実態や深刻さを知る機会となりました。フィットネスとの向き合い方は人それぞれで良いと思いますが、命の危険を冒してまで行うものなのか―そう考えさせられる内容でした。本来フィットネスは、健康寿命を伸ばすためのもの。その目的に逆行するような行為が少しでも減っていくことを願っています。(RDX Japan編集部)

インタビュアー 上村隆介